目次

爆傷患者に対する初期診療の重要事項

本章は、CDC が発行している essential fact ならびに fact sheet を主に訳したものとなっている1)2)。一部、改編したものも含まれている。また、他章と異なり、爆傷症例のマネージメントに対して開示されたガイドラインがないため、本章では診療手順アルゴリズムを示さない。

2)American College of Emergency Physicians. Bombings : Injury Patterns and Care. Blast Injuries : Fact Sheets for Professionals by Centers for Disease Control & Prevention.https://www.acep.org/blastinjury/#sm.00001hlkgl9nydrytc81v5u8a2qz2(Accessed April. 5. 2018)

損傷形態

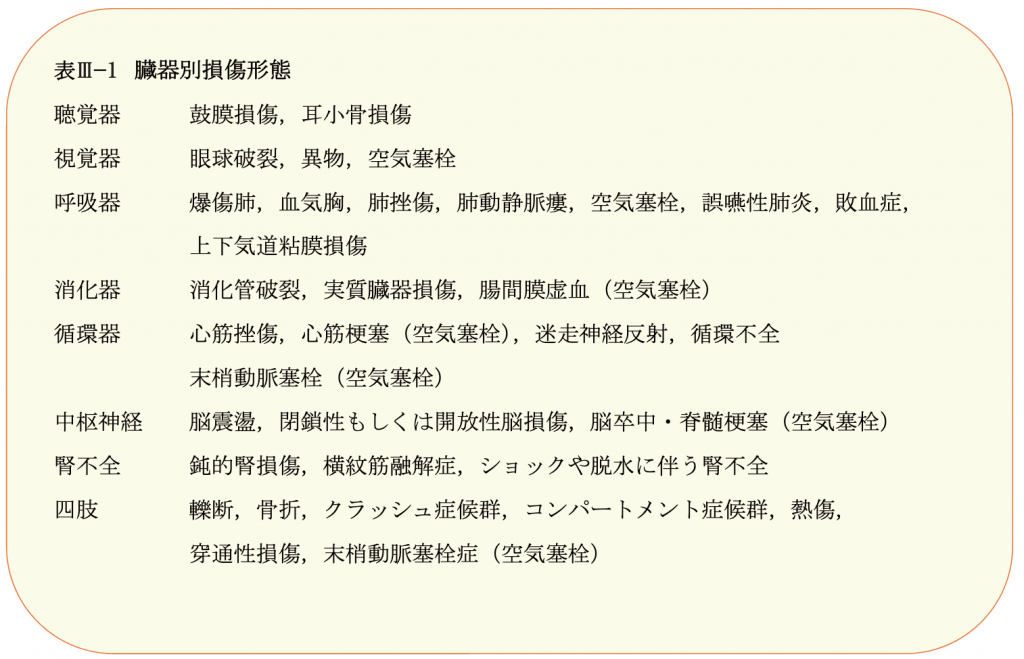

爆傷は 1−4 次(5 次)損傷を伴う可能性のあるユニークな損傷形態である。臓器別損傷は表III−1に概説する。また、特殊な損傷の詳細は後述する。

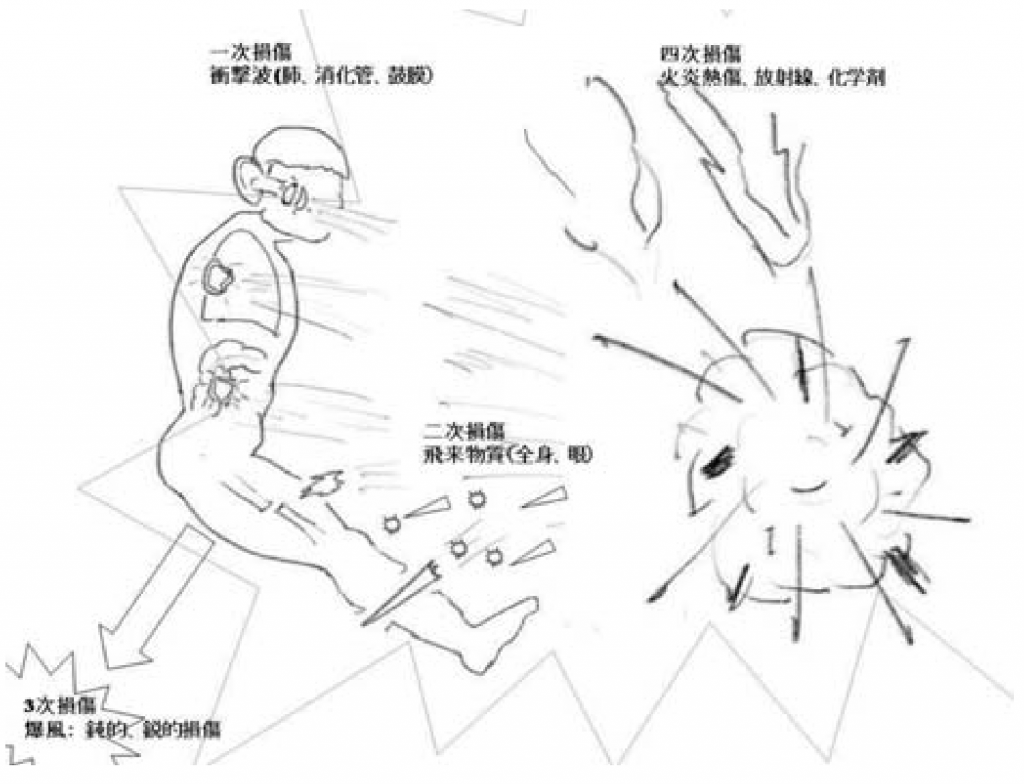

爆傷形態 (図III−1)

- 1 次 衝撃波による爆傷肺、鼓膜損傷、腸管破裂、腹腔内出血、眼球破裂、脳震盪

- 2 次 飛来する異物による穿通性外傷、眼球内異物

- 3 次 爆風によって飛ばされて生じる鈍的外傷、その際鋭利な物に刺されば鋭的外傷四肢轢断(形態によっては 1 次に分類されることがあり)建物崩壊の下敷きよる鈍的外傷やクラッシュ症候群(CDC では 4 次)

- 4 次 爆風の成分による損傷:熱傷、中毒、放射線被曝、肺障害

- (5 次)基礎疾患の悪化、精神障害

主な疫学

爆傷により生存した症例の大多数の損傷形態は、飛来異物による穿通性外傷と爆風による鈍的外傷である。爆傷により当初生存していた症例の主な死亡原因は爆傷肺、ついで消化器損傷によるものである。閉鎖空間での爆発、高エネルギー、建物崩壊を伴っている場合は重症例が増加する。 生存者の 10% 程度は眼球異物による損傷の可能性があり、眼科診察を考慮。鼓膜損傷は以前ほど肺損傷が合併しやすいと考えられなくなってきている。

病院受け入れ時

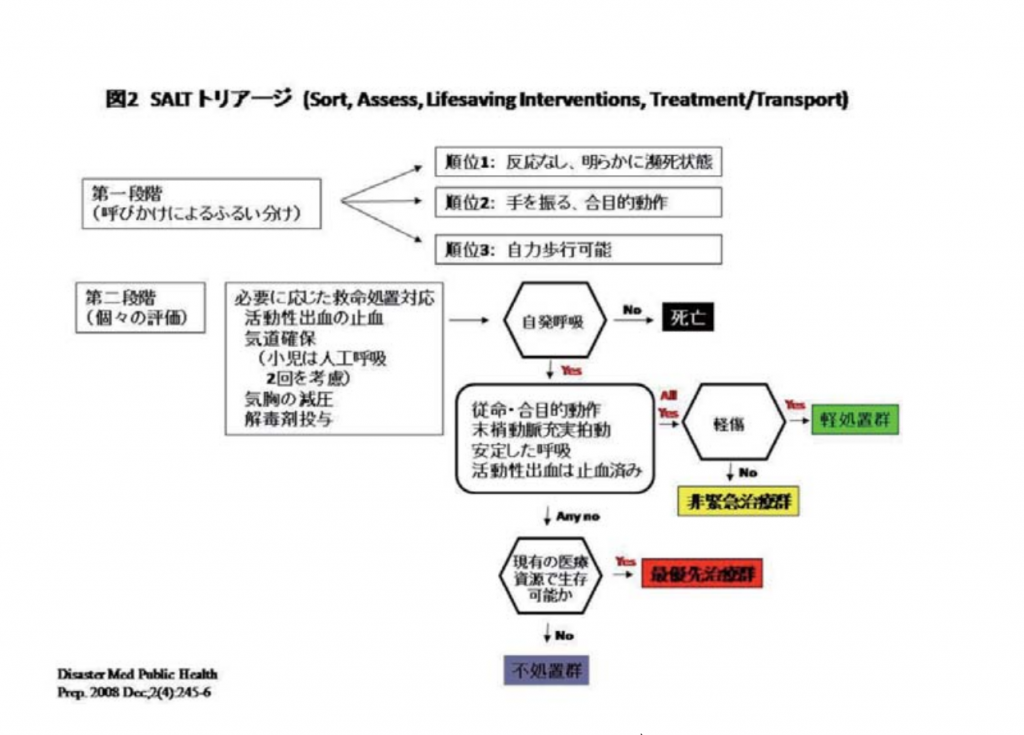

1 次損傷は閉鎖空間で生じた爆傷で生じやすいため、爆発の形態のほか、爆発地からの被災した場所までの距離、中毒(化学剤)や放射線の情報、周囲の安全性、爆発場所と警察、消防、行政機関との位置関係、自院の安全性(場合により警護を依頼)などの情報を信頼筋から取得が必要となる。 最初の 1 時間に爆傷により生存した症例中、半数から 3/4 を占める軽症爆傷被災者が医療機関を自ら訪れ、その後、重症例が搬送されてくる(“upside-down” triage)。したがって、受け入れ医療機関は最初にトリアージに余力を残しておく必要がある。 トリアージの際は、SALT(Sort,Assess,Lifesaving Interventions,Treatment / Transport)トリアージを参照とする(図IIIー2)(エキスパートオピニオン)。 オーバートリアージの容認は死亡率の上昇につながるため注意が必要である。 すべての爆傷は中毒や放射線被曝の可能性がある。 標準的感染予防策は救援者の二次的放射線汚染予防にも有用である。

爆傷に特異的な注意点

- 1 次−4 次の機序を念頭においた患者診療が必要となる。特に、放射線や化学剤による医療従事者の二次汚染に留意する必要がある。初期診療時には内部被曝を防止するため防塵・N95マスク着用による傷 病者の放射線スクリーニングを行うことが望ましい(エキスパートオピニオン)。

- テロ現場での安全は完全には確保できないため(2 次爆発、放射線や化学剤による汚染、建築物 崩壊の可能性)、患者の早期の現場離脱が必要である。そのため現場救護所でトリアージするのではなく、直近の病院を救護所代わりに使用する(エキスパートオピニオン)。

- Secondary survey では、眼球損傷(破裂時は眼球内容物流出するため開眼させない)、鼓膜の評価をしっかり行う。

- 小挫創でも穿通性損傷、異物残存を考慮した評価が必要となる(木材の可能性もあり、CT が推奨されている)。

- 小挫創でも他人の人骨や汚染物質などによる穿通性損傷の可能性があり、破傷風、肝炎、HIV 予防の治療を考慮する。

- 衝撃波に伴う遅発性の肺損傷(血気胸、肺水腫、空気塞栓など)、消化管損傷があり、疑わしきは 4 ~ 6時間の経過観察、48 時間は患者・家族に対しての注意喚起が必要となる。また、さらに晩期では精神・神経学的後遺症が注目されている。

柳川洋一

爆傷各論

爆傷肺

【背景】

- 爆傷肺は衝撃波により無呼吸、徐脈、低血圧の 3 徴を呈する。

- 爆傷現場および当初生存した症例の第一の死亡原因となる。

【臨床症候】

呼吸困難、喀血、咳、胸痛。臨床症状として、呼吸困難、低酸素血症が胸部打撲を受けなくても生じ得る。徴候:頻呼吸、低酸素血症、チアノーゼ、無呼吸、喘鳴、呼吸音低下、循環不全、気管支瘻、空気塞栓、血気胸を合併し得る。

【診断】

胸部 X 線撮影:バタフライシャドウ、動脈血液ガス分析、超音波検査、CT にて診断する。

【治療】

- 上記の検査は、蘇生行為を実施しながらの施行となる。また 、 閉鎖空間での受傷、火災の曝露、長時間下敷き、化学剤や生物剤への曝露はさらなる検査が必要となる 。

- 多数傷病者が発生した場合、上記の診断手段は用いることができなくなることがある。

- 肺挫傷の治療と同様、輸液は少なすぎず、多すぎずが望ましい。

- 高濃度酸素投与、必要に応じてバック換気、気管挿管を行う。

- 気道閉塞症状、肺水腫、多量の喀血はただちに気管挿管を行う。

- 多量の喀血患者や胸腔ドレーンからの大量のエアーリークは分離肺換気を考慮する。

- 多量の血気胸はすみやかに胸腔ドレーン留置を行う。

- 換気不全の症例にはすみやかに気管挿管が必要である。

- 陽圧換気では緊張性気胸や空気塞栓症状に注意する。

- 空気塞栓症に対しては高濃度酸素投与、腹臥位、左側臥位などの体位管理とともに高気圧酸素治療を考慮する。

【継続対応】

- 明確な外来フォロー、入退院基準がない。

- 爆傷に曝露された患者は繰り返しの評価が必要。

- 爆傷肺罹患者は ICU 管理が望ましい。

- いかなる患者の主訴も爆傷肺との関連を考えて管理する。

- 退院の是非は爆傷肺よりも合併した他の臓器損傷に依存することが多い。

- 胸部 X 線撮影、動脈血液ガス分析結果が正常で主訴が何もない症例は 4-6時間の経過観察の後、外来フォローも考慮する。

- 生存者の 1 年後は主訴もなく、胸部 X 線撮影所見、呼吸機能も正常であったとの報告がある。

爆傷による消化器障害

【背景】

- 爆傷から当初生存した症例の死亡原因となる。

- 消化器障害の発生頻度は患者の背景、曝露した爆発の程度によってまったく異なる。

- 閉鎖空間、水中爆発での曝露では消化器合併の頻度が上昇する。

- 小児では消化器合併の頻度が上昇する。

【臨床症候】

- ガスを含む消化管(特に大腸)が障害されやすい。

- 消化管穿孔、粘膜障害、腸間膜損傷、実質臓器損傷、精巣破裂が生じ得る。

- 腹痛、悪心、吐血、下血、陰嚢痛、裏急後重(しぶり腹)、原因不明なショックでは爆傷に伴う消化器障害を考慮する。

- 当初は無症状でも後に急性腹症や敗血症の原因となり得る。

- 腹痛、反跳痛、筋性防御、腸雑音消失、悪心、嘔吐、発熱、脱水、貧血、ショック症状を呈し得る。

- 腹部症状を呈する受傷機転では、2 次、3 次受傷機転による穿通性もしくは鈍的外傷が多いが、1 次損傷による障害や空気塞栓による症状も発生し得る。

- 水中爆発は空間よりも 3 倍程度、消化器が障害されやすい。

- 小児は消化器障害が生じやすい(腹壁が薄い、肝臓、脾臓比率が高い)。

- 消化管のなかで大腸障害が多い(穿孔、出血)。

【診断】

穿通性や鈍的腹部外傷に準ずる。繰り返しの評価が必要。放射線学的検索の要点:free air、イレウス、腹腔内出血、実質臓器損傷、膿瘍形成の有無。

【治療】

- ABC management

- 絶飲食にて管理する。

- 救急外来では異物除去を行わない。

- 抗菌薬と破傷風トキソイド投与する。

- 評価の繰り返し(診察と検査):X 線撮影、CT、超音波

【継続対応】

腹部傷害が疑わしい症例では繰り返しの評価が必要である。

爆傷による四肢損傷

【背景】

爆傷で当初生存した症例のなかで筋骨格系の損傷の頻度は最も高い合併損傷である。このうち、四肢轢断は爆傷被害者の 1 − 3% の比率である。

【臨床症候】

- 四肢轢断は死亡を示唆する臨床マーカーである。

- 轢断は関節部分より骨の骨幹部で生じやすい。

- 轢断は 1 次の衝撃波と 3 次の爆風による混成の外力によって生じる。

- また、2 次損傷による穿通性外傷(爆発物の破片、爆発物のなかに意図的に混入された釘、ネジ、爆発された構造物に含まれたガラス片)も生じる。

- 3 次、4 次損傷の四肢損傷は通常の外傷に似る。

- 建物崩壊はクラッシュやコンパートメント症候群を合併し得る。

【診断】

- 各四肢に関して筋肉、骨、神経、血管の評価が必要である。

- 身体診察による血管損傷の評価は一般的な外傷に比較し不十分なことが多い。

- どのようなプロトコールによる四肢の血管損傷の評価がよいかはこれからの課題である。

- すべての創部はサイズ、骨との関係、汚染の程度を評価し、写真による記録が望ましい。

- 四肢の創に対して異物の存在と骨折の評価のための放射線学的評価が行われるべきである

- 下肢損傷における足底部の感覚消失は切断の指標にはならない。足底部感覚消失の 50% は後に感覚が回復している。

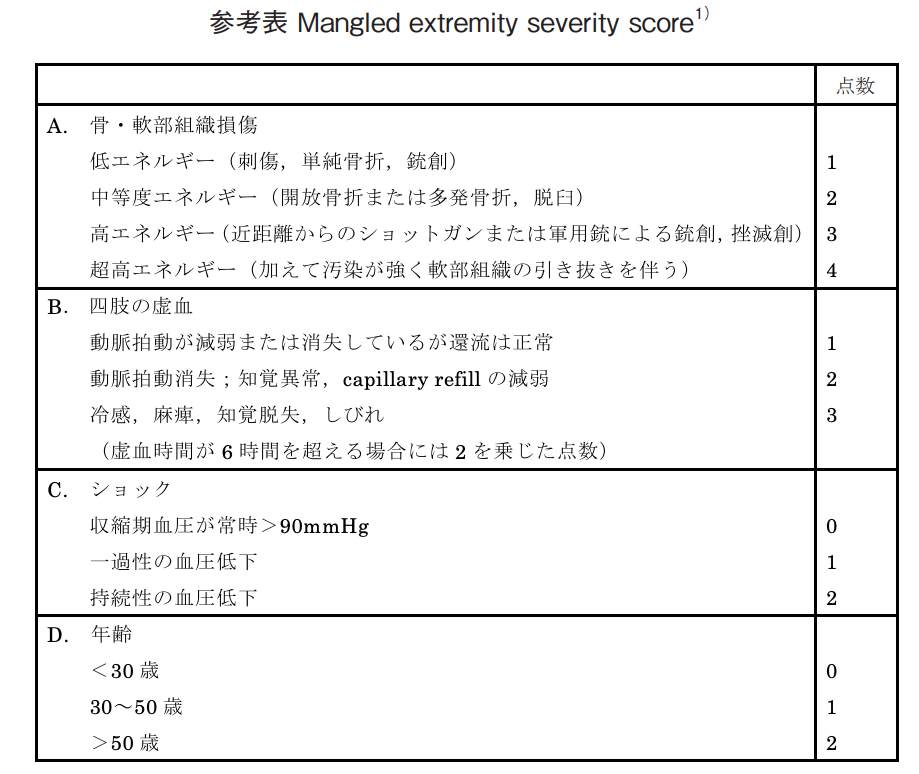

- 切断四肢重症度スコアリングのシステム 1)は切断の正確な判断には適さない 2)。

2)Johansen K,et al:MESS(Mangled Extremity Severity Score)25 years on:Time for a reboot? J Trauma Acute Care Surg 2015;79:495 − 496.

【初期対応】

- 小さな創もしっかりとしたデブリードマンする。

- すべての開放骨折は汚染されていると考え、抗菌薬を投与する。

- 汚染されている創部は、大量の生理食塩水などを用いて洗浄する。

- 破傷風トキソイドを投与する。

- 骨折はなんらかの方法で固定をして、除痛を図る。

【外科的治療】

- 初期のデブリードマンや骨折部の固定は手術室で行われるべきである。

- 創部は状況において創部を拡大して壊死組織の除去などの十分なデブリードマンを行う。

- デブリードマンの後、水による還流を用いてもよい。

- 骨折部の治療はまずは創外固定で対応し、ついで内固定を考慮する。

- 血管損傷の治療には人工血管を用いず、静脈の移植で対応する。

- 軟部組織の管理は抗菌薬含有ポーチ(セメントビーズ)や持続吸引療法を考慮する。

- 急性期の創部の培養は治療指針に役立たないことが多い。

- 創部のデブリードマン、洗浄は完全に壊死組織除去の判断ができるまで 24 ~ 72 時間ごとに複数回行う。

- 小さい異物に関するマネージメントに関する報告はわずかであり、汚染がはっきりしない場合、そのまま経過をみることもある。

- 手術前や術中に四肢の viability や feasibility を考慮して、四肢温存を図るか切断するかを判断する。

爆傷による視覚器損傷

【背景】

- 視覚器損傷は爆傷の最大 28%まで合併し得る。

- 眼窩、瞼板、強膜は衝撃波から眼球破裂をきたすことを予防する。

- 一例報告で衝撃波からの眼球破裂をきたした報告がある。

- 眼球破裂にいたらなくても、眼球の構造物の一部破綻が生じることもある。

- 飛来物質による 2 次損傷が特に保護されていない頭部や眼球にとっての脅威となる。

- この飛来物質により、角膜、強膜の損傷や眼球破裂、眼球異物の原因となる。

- 飛来物質の代表的なものはガラス片、その他、コンクリート、金属、木片など建築物の崩壊が生じると構成成分が飛来物質となり、眼球損傷を生じる。

- 開放空間での爆破では、爆弾の破片や、土壌、植物などの有機物質が飛来物質となり得る。

- 特に殺傷目的で意図的に作られた爆弾の爆発だと眼球損傷が生じやすくなる。

- 角膜びらん、眼球異物、眼球損傷、眼窩骨折などが両側眼球障害として生じ得る。

【臨床症候】

- 目の違和感、異物感、眼球からの出血、腫脹、強い疼痛、失明まで多彩な目の症状が生じ得る。

- 視力障害がなくても重篤な眼球損傷が生じ得るので注意が必要である。

- 軽症だと角膜びらん、結膜炎、眼球表面の異物

- 重症だと角膜、強膜、眼球の穿通や異物、眼球破裂(視覚器損傷の 20% ~ 50% を占める)

- 眼瞼損傷は視覚器損傷の 20% − 60% を占める。

- 重篤な損傷形態としては、前房出血、白内障、硝子体出血、網膜剥離、脈絡膜損傷、視神経損傷が生じ得る。

【診断】

- すべての目の損傷は眼球破裂の可能性を考えて対応する。

- 眼球破裂や異物は症状が当初軽いこともある。

- 眼球破裂の所見として結膜下出血、虹彩変形、眼球表面の色素沈着、ゼリー状物質の漏出、浅前房や深前房がある。

- 眼球異物は小さくて検出するのが困難な場合がある。

- 視力の評価を可能な限り行う。光覚、手動弁、指数弁など。

- CT は眼球異物の評価に有用なことがある。

- 一方、MRI は金属片の可能性がある場合は、禁忌である。

- 木製、プラスティック、有機物であれば MRI も有用なことはある。

【初期対応】

- 眼球評価のために眼球腫脹がある場合、無理に眼瞼を開けることは決して行ってはならない。無理に行うと眼球破裂がある場合、悪化するからである。

- 眼球損傷が疑われる場合、眼球に直接包帯を巻いてはいけない。

- プラスティック、金属や清潔な発砲スチロールコップなどを用いて眼球を保護する。

- 穿通異物がみえても簡単に抜いてはならない。かえって眼球損傷を悪化させる可能性があるからである。

- 破傷風トキソイドは必要な場合投与する。眼球破裂が疑われたら、抗菌薬の点眼薬を投与する。

- 制吐剤を必要な場合投与する。

【継続対応】

- 爆傷損傷の被害者には眼球損傷がないか強く疑って診察すること。

- なるべく眼科医の診察を早期に受けさせること。

- 患者の初期評価と眼球保護が終わればすみやかに眼科医の診察を受けさせるのが最終目的となる。外傷による出血や外的圧迫から眼窩内圧が急激に上昇し、眼窩内の灌流障害や血行障害をきたし、その結果、急性の球結膜浮腫や結膜充血、疼痛や外眼筋麻痺、網膜中心動脈閉塞、高眼圧などをきたす。この病態を虚血性眼窩コンパートメント症候群(ischemic orbital compartment syndrome:以下、IOCS)という。眼圧下降治療、ステロイド治療に加えて、緊急に眼窩内圧を下げる外眼角切開や骨切減圧術が推奨されている(エキスパートオピニオン)。

2)Cho RI,et al:Concomitant cranial and ocular combat injuries during Operation Iraqi Freedom.J Trauma 2009;67:516 − 520.

爆傷による聴覚器損傷

【背景】

爆発の衝撃波による損傷では鼓膜損傷が典型的である。しかし、以前の報告と異なり、鼓膜損傷の存在は、衝撃波による他の損傷の存在の指標とはなりえないとされている。衝撃波により鼓膜のほか、内耳も障害を受けやすい。症状としては、耳鳴り、耳痛、聴覚障害、眩暈である。まずは生命にかかわる障害の評価が優先されるため、聴覚器損傷は見逃されがちであるが、簡単なスクリーニングにより、後遺症としての聴覚器の問題を減少させることが可能である。

【臨床症候】

- 外耳:飛来物質による損傷(2 次)、耳軟骨損傷も生じ得る。

- 鼓膜:衝撃波による損傷を受けやすい。衝撃波により鼓膜は緊張して内側に圧出される。

- 鼓膜出血から破裂までさまざまな形態を呈する。一側性、両側性とさまざまである。

- 鼓膜破裂も線状、小孔、複雑型とさまざまである。

- 中耳:耳小骨骨折や脱臼が生じる。特に衝撃波が強い場合である。

- 真珠腫の発生により中耳や側頭骨の重要構造物が破壊されることもある。

- 聴覚障害としては、鼓膜、耳小骨障害、前庭障害、聴覚神経障害、髄膜炎や脳膿瘍による中枢神経障害により、伝音、感音障害ともに生じ得る。髄膜炎や脳膿瘍は致命的なこともある。

- 内耳:衝撃波により内耳障害も生じ得る。数日から数週間に及ぶ一過性聴覚障害の症状をていすることもある。

【初期対応】

生命にかかわる損傷の評価と治療を優先する。その後必ず、聴覚と鼓膜の評価を、耳鏡を用いて行う。鼓膜損傷の存在は他の爆傷の衝撃波による臓器障害の存在を示唆する指標にはならない。

【治療】

- 外耳道の異物は除去し、清潔に保つ。軟骨が露出している場合は、洗浄後閉鎖する。もし耳介が消失していたら、耳軟骨は周辺組織に埋め込むこと。鼓膜破裂の治療:保存的に行う。まずは清潔を保ち、凝血塊があれば、丁寧に取り除くことである。また、専門家に紹介する。鼓膜や中耳に損傷があれば、清潔にした後、抗菌薬を点耳する。

- 中耳と内耳の治療については、専門家へのコンサルトは、緊急性はないが必須である。

- 爆傷被害者は必ず聴覚の評価を行うこと。患者が気づいていないときもあるからである。

【継続対応】

- 単純な鼓膜損傷のたいていは 3 ヵ月以内に自然治癒するが、複雑な鼓膜破裂は、外科的な治療が必要なことがある。鼓膜形成術は自然治癒しなかった場合に行う。

- 鼓膜破裂は特に損傷が大きく、自然治癒しない場合に、真珠腫の発生率を高める。その場合、最低2年間のフォローが必要である。

爆傷に伴うクラッシュ症候群

【背景】

- 爆発に伴う建築物崩壊により下敷きになることでクラッシュ症候群が発生し得る。

- 原因の箇所の頻度は下肢 (74%)、 上肢(10%)、 体幹 (9%)の順となる。クラッシュ症候群は局所症状とともに全身状態の合併症を伴ったものである。横紋筋障害とこれに伴う炎症反応の続発、K を中心とした電解質異常である。

- クラッシュ症候群は局所の悪化、臓器不全、代謝異常(アシドーシス、高 K 血症、低 Ca 血症)を引き起こす。

- 地震被害では 2 − 15%の発生頻度で、そのうちの約 50% が急性腎不全を合併し、半数以上が筋膜切開を要する。さらに急性腎不全患者の 50%が透析を要する。

【臨床症候】

- 下敷き状態からの解放により、虚血再灌流障害が生じて、循環不全、急性腎不全、代謝障害が生じる。

- これにより急死することがある。

- 循環不全:大量輸液が必要となる。

- 症例によっては最初の 48 時間で総輸液量は 12 L を超えることがある。

- 3rd space に体液がシフトすることにより、組織内圧が上昇して、コンパートメント症候群が発生し得る。

- また、ショック状態が急性腎不全の一因となる。

- 急性腎不全:横紋筋融解により、ミオグロビン、K、リン、クレアチニンが血中に放出される。これらにより腎不全や電解質異常が惹起される。

- 代謝異常:カルシウムは細胞内に取り込まれ、低 Ca 血症の原因となる。そのほか、高 K 血症、乳酸上昇による代謝性アシドーシスが生じる。

- 高 K 血症と低カルシウム血症の併存が致死的な不整脈の誘発にかかわる。さらに代謝性アシドーシスがそれを悪化させる。

- コンパートメント症候群が合併すると、さらに組織の虚血が進行し、病態悪化に関与する。

【治療】

- 病院前:4 時間以上の下敷きから解放される前に輸液を行う。しかし、1 時間の下敷きでもクラッシュ症候群は発生し得る。もし輸液ができない場合、罹患肢のターニケットの着用を考慮する。

- 病院内:ショックに対して 1. 5 L/ 時までの輸液を行う。

- 腎不全:輸液を行う。マンニトール投与を考慮する。尿量は 300 ml/ 時間を確保するように努める。

- 血液浄化法の早期の導入を検討する。

- 代謝性アシドーシス:重炭酸を用いて尿の pH が 6. 5 以上になるようにコントロールする。これはミオグロビンと尿酸の腎への沈着を防ぐためでもある。

- 高 K 血症、低 Ca 血症は、10%グルコン酸 Ca を 10ml iv もしくは 10% CaCl2 10 ml iv、重炭酸 1 meq/kg ゆっくり投与 ; regular インスリン 5 – 10 U + 50%ブドウ糖 1 – 2 アンプル iv、ソルビトールを添加したケイキサレート 25 ~ 50g 経口もしくは経腸投与を考慮する。心室性不整脈は心電図のモニターが必要で、心停止に適切に対応する。

- コンパートメント症候群:区画圧の測定を可能であれば行う。

- 必要に応じて筋膜切開による減張を考慮。その際は、創部は解放として、抗菌薬、破傷風トキソイドを投与する。

- 患肢は冷却し 5 Pʼs: pain, pallor, paresthesia, pain with passive movement, pulselessness を評価する。

- 下敷き患者は健康そうにみえてもフォローする。

- 初期輸液の開始が 12 時間以上遅れると、急性腎不全の発生率が増加する。

【継続対応】

- 急性腎不全の腎代替療法は 60 日に及ぶことがある。

- 敗血症を合併しなければ、腎機能は正常化することが多い。

爆傷に伴う熱傷

【背景】

- 熱傷は 4 次損傷に分類される。

- 爆発に伴う火球が体の露出部分(顔、首、手など)に火炎熱傷を生じ得る。

- 閉鎖空間での爆傷の場合、気道熱傷の危険性が高まる。

- 爆傷肺と熱傷の合併症例では輸液療法が対立するため、治療指針がむずかしくなる。

【臨床症候】

- 多くの爆傷患者の熱傷面積は 20% 未満であるが、ほかの爆傷合併症が発生しやすい。

- 気道熱傷の発生率は、閉鎖空間で発生した爆傷で初期に生存した症例の 18% 程度に生じる。

【病院前救護】

- 煙の立ち込める場所から避難させ、燃えている衣服は除去する。

- 熱傷部位はすみやかに洗浄もしくは冷却する。

- しかし、低体温や凍ったものを当てるのは避ける。

- 二次汚染を防ぐために簡単に被覆する。

【初期治療】

- 酸素投与、熱傷部の洗浄

- 閉鎖空間での受傷は気道熱傷を疑う。鼻腔、口腔内のすす、痰にすすが混在の場合も気道熱傷を疑う。

- 一酸化炭素中毒、シアンレベルに注意する。

- 気道の問題がある場合、すみやかに挿管する。喉頭浮腫に伴う窒息症状は致死的である。

- 気道系に関して、洗浄などの介入が必要な場合は入院させる。

- 爆傷肺に罹患している患者への人工呼吸器管理は、緊張性気胸や空気塞栓の危険性を増加させる。

- 気道熱傷の患者は上記の危険性をさらに高める。

- 輸液療法は 15% 以上の II 度以上の熱傷に必要となる。

- 尿量が確保できるように輸液を行う。

- 不十分な輸液量は死亡率を高める。

- 重症熱傷に対して受傷後 4 時間以降での輸液療法の開始は、 100% 近い死亡率となる。

- 乳酸加リンゲル輸液 4cc ×体重(kg)× %TBSA / 24 時間

- 8 時間に上記の半分量を輸液する。

- 熱傷治療を行っている患者では爆傷肺の合併に留意する。

- 疼痛コントロール:麻薬の投与

- 多数傷病者の場合、医療資源を鑑みて治療を行う。

- 破傷風トキソイドの投与

- III 度熱傷には減張切開や escharotomy が必要となる。

放射線被害

【背景】

- 放射線拡散装置 (Radiological Dispersal Devices (RDDs))や dirty bombs は通常の爆弾に放射線物質が混在したものである。

- それらの威力は強力で複数の市をこえた範囲で拡散可能である。

- 爆心地近辺に位置する人々は放射線被害より衝撃波で死亡し得る。

- RDDs は放射線で人を殺傷しようとするよりパニックや脅威などの心理的な影響を与えることに主眼が置かれている。

- RDDs の爆弾は通常の爆弾と特に変わりがないので、まずは爆傷の治療に追われ、放射線被曝に後に気づくことが多い。

- 放射線検知器によるチェックが唯一の RDDs の判断となる。

- もし放射線物質が使用されていた場合、被害は放射線への曝露と汚染状態をチェックする必要がある。

- 放射線量が高い場合、被曝した症例は放射線障害症状を呈することがあるが、被爆者自身が放射線を発するようになることは通常ない。

- 放射線物質による外部汚染は、衣服、皮膚、髪などに付着する。内部汚染は放射線物質の吸入、嚥下、創部への迷入により生じ得る。

- 汚染された患者は可能な限り放射線障害が生じる前に、早く除染を行う。汚染された患者により医療従事者に健康被害が生じないように注意しなければならない。

【トリアージと医療従事者保護】

- 放射線汚染者専用のトリアージエリアを病院の災害プランに盛り込まないといけない。

- 医療従事者用のガウンと汚染された衣服の着替えの用意をしておく必要がある。

- 汚染エリアと非汚染区域の間に緩衝地帯も必要となる。

- 衣服などは全部脱いで汚染エリアに留めておく。

- 脱衣後、被害者をもう一度、汚染エリア出口近辺で放射線量をチェックする。

- 医療従事者は生物汚染と同様なプロテクションを行い、マスクは正確に装着されているか、できれば N95 マスクの装着が望ましい。

- 頻繁に手指や衣類の放射線量を調べる。

【負傷者の汚染除去】

- 患者の放射線チェックは一定の方法で熟練者が行うことが望ましい。

- 大量の放射線物質付着の場合や、体に放射線物質が埋没している場合があり、注意する必要がある。

- 埋没している場合、攝子で除去可能なら除去して、鉛保管箱内で管理する。

- 放射線量の値と場所は記録にとどめる。

- 衣服は必要に応じて切除し、顔から足側に向けて放射線物質を丸め込む。

- 放射線に汚染された衣服などは 2 重の袋で包み、ラベルでその旨を表示する。

- 患者の放射線量を定期的に測定し、記録する

- 体表面は水で優しく洗い流す。まずは非汚染場所からついで汚染場所へ。

- 顔が汚染されている場合、眼球、鼻、耳、口腔内も洗浄する。

- 洗浄後再度放射線量を測定する。外界の 2 倍の程度まで低下するか、洗浄後も変わらなくなるまで洗浄を繰り返す。

- 創部は防水仕立てで被覆する。

- 多数傷病者が汚染されている場合、立位除染と臥位除染の複数を準備する。

【診断と治療】

- 血算を測定し、リンパ球数をチェックする。

- 脱水や電解質異常が生じないかチェックする。

- 感染源対策には必要に応じて抗菌薬を投与する。

- 白血球減少症の場合、granulocyte colony stimulating factor の使用を考慮する。

- 早期(48 時間以内)に必要な外科的対応ができない場合、骨髄抑制が改善したのち、必要な手術を行う。

【放射線障害】

- 急性放射線症候群(acute radiation syndrome : ARS)は高線量の放射線に曝露した場合に生じる。dirty bomb は一般的には低線量である。急性放射線症候群は放射線量によりすみやかに症状が出現することもあれば、遅発性の場合もある。

- 悪心、嘔吐は典型例であるが、曝露から症状出現までが線量の推測に役立つ。

- 悪心、嘔吐は曝露後数分から数日の経過で起きることがある。早期の症状出現は診断と線量の推測に役立つ。

- 早期の嘔吐はその後、骨髄抑制、消化管粘膜障害、循環不全、意識障害が続発する可能性がある。

- 症例によっては無症状の場合もある。

- 皮膚の放射線障害は、痒み、チクチク感、紅斑、浮腫が数時間、数日、さらに遅れて(数ヵ月後)出現することも多い。

- 遅発性の出現は熱傷と異なる鑑別点である。

- 局所症状に合わせて診療し、感染をコントロールする。

- 除染処置を行っても、高線量が検知される場合、内部汚染を考えないといけない。

- 通常は内部汚染だけで早期に症状は出現しない。顔や口の汚染があった場合、内部汚染の可能性を考慮する。

- 線量評価は尿、血液、便も対象になることがある。

- 内部汚染の場合、体外除去剤としての Prussian Blue, Diethylenetriaminepentaacetic acid(DTPA),Bicarbonate の投与が推奨されている。

- 嚥下による汚染は胃洗浄、下剤、制酸剤が消化管除染に役立つ。

【精神的な問題】

- 都市部では多くの方が精神的サポートを求めて医療機関を訪れる。その目的はスクリーニング、除染、単に安心したいためにである。

- 精神的な問題だけで悪心、嘔吐が生じ得る。

- 放射線による嘔吐、嘔気は頻繁で繰り返し生じるが、精神的な問題で生じる場合は、心理的要因がきっかけとなる。

- 現場に赴く医療機関にはメンタル対応のチームも必要である。

爆傷と小児

【背景】

- 多くの医療従事者は爆傷に罹患した小児の治療経験がない。

- 成人と小児の爆傷形態の違いがある。

【臨床症候】

①中枢神経損傷

- 意識消失がなくても中枢神経障害が生じ得る。

- 爆傷に曝され、意識障害がなくても、行動異常(嗜眠傾向、イライラしているなど)、繰り返す嘔吐、痙攣、一過性の意識消失、髄液漏を示す小児は病院での診療を受けさせる必要がある。

- 頭部は身体に比し大きく、頸椎は未熟のため、高位頸髄損傷をきたしやすい。SCIWORA が生じやすい。

②胸部損傷

- 爆傷肺は死亡原因になり得る。気管の長さが短く、径が小さいため、容易に衝撃波による影響を受け、気管攣縮や窒息を生じやすい。挿管が困難であり、容易に自己抜管されてしまう。胸壁は柔軟性があり、胸壁損傷が生じなくても肺損傷は生じ得る。

- 縦隔は偏移が容易で、呼吸や循環への影響が出づらく、循環不全や低酸素血症があれば、必ず緊張性気胸を疑う必要がある。

- 外傷性窒息が生じやすい。喉頭が閉鎖された状態で胸部や腹部圧迫が起こった際に生じる。眼瞼結膜の充血、痙攣、見当識障害、上半身を中心とした点状皮下出血、呼吸不全である。

③腹部損傷

- 腹部損傷が生じやすい。腹壁が薄く、胸郭に守られている臓器部分が少なく、肝臓や脾臓は相対的に成人よりも大きいからである。

④四肢損傷

- 骨皮質の損傷なく、骨が曲がる塑性変形(plastic deformity)

- 骨皮質の骨折のみ(膨隆(torus)骨折や若木(greenstick)骨折)

- 骨端線損傷(小児骨折の 18% 程度)

- 前腕骨折は通常落下の際に生じる。

【初期治療】

- 頭部外傷では頸髄損傷の合併を疑う。

- 繰り返しの身体評価が必要である。小児は最初は協力的でないからである。

- 小児は循環系の許容力が大きく、循環血液量の 25% が生じないと血圧低下がみられない。

- 輸液が必要な場合、生理食塩水や乳酸加リンゲルで 20 ~ 30 ml/kg 投与を最初に行う。

- 温度管理は成人以上に気を使う必要がある。放射熱、対流熱、蒸発熱を奪われ、体温が低下しやすいからである。

- 小児を除染する場合は、不安を与えないように両親の前でできるだけ行う。

- 重症外傷のイベントでは小児のメンタルケアを考慮する。

メンタルヘルス

【背景】

- テロの爆傷は国際的にあえて殺傷能力、恐怖、苦悩、混乱を起こそうと意図されている。自然災害と比較し、テロの爆傷は長期間の精神的な異常をきたしやすい事案となる。脅威や精神的異常は、自身が損傷したか、家族や友人が損傷したか死亡したか、愛する人の情報欠如、脅威な現場を目撃したかなどの因子により発生率が異なってくる。

- 救援者も多数の死亡者や惨状の目撃により精神面が障害されることがある。

- たいていの脅威、苦悩反応は正常な反応であり、基本的なメンタルアプローチで対応可能である。臨床医は、生理的、心理的、認識的、行動異常の報告を真摯に受け止める必要がある。

【臨床症候】

- 身体:疲労、消化器症状、心窩部や喉の違和感、頭痛、慢性疾患悪化、身体的不調の訴え、動悸

- 精神 : 抑うつ、悲嘆、イライラ感、怒り、憤り、不安、恐怖、絶望感、疑心感、罪悪感、突発的な気分変動、感情的麻痺、不平等感

- 認識 : 混乱、見当識障害、悪夢の繰り返し、災害への没頭、集中力欠如、短期記銘力障害、判断力低下、信頼していたものへの懐疑、優柔不断、悩み、集中できる時間の短縮、記憶喪失、不要な記憶、自己非難

- 行動異常 : 不眠、簡単に泣く、日常行動が異常な活発化、他人との衝突、異常な警戒感、驚愕反応、孤立感、不信感、イライラ感、拒絶感、遠距離感、断定的、異様なリーダーシップ。飲酒量や喫煙などの増加。

【初期対応】

- 精神的応急対応を患者、家族、救援者に必要に応じて提供する。

- 連絡、手段や語らいの場の確立、安全な場所を確保、必要に応じて身体的に安定化を図る。

- 最新の必要とする情報を集約して提供する。

- 患者に不要に災害状況を語らせない。

- 日常生活の補助

- 苦悩反応へどのように対応するかの情報や教育を提供する。

- 必要に応じて精神的な加療ができるような体制づくり

- 患者の置かれている状況は今後のことに関して、正確で、タイミングよく、信頼できる情報を提供する。

- 患者、家族には苦悩を生じる現場や騒音環境から静かな場所へ隔離する。子供と患者の隔離は最小限度に留める。

- 病院、社会のサービス、宗教の提供などは適切化する。

- 下記の症状出現時は精神科へ紹介する。

- 見当識障害:日付、場所、最近の出来事がわからない。

- 高度な不安感や興奮:異常な動揺、不眠継続、悪夢の連続、フラッシュバック、妨害的な思考

- 解離感覚:感情解離、思考流出、現実感の欠如、時間歪曲

- 過度なうつ反応:絶望感、役立たずの感覚、容赦ない罪悪感、原因なく泣く。

- 精神:幻聴、幻覚、感覚麻痺、一つの思考に取りつかれる 。

- 自立性の欠如:食事、入浴できない、他人に依存、通常のことができない。

- 自殺や他害の考えや計画

- 酒やドラックへの過度な依存

- 家庭内暴力

- 救援者への配慮が必要。救援者も精神的障害を受ける可能性に留意する。

- 自身や協働、管理側に、身体、感情、認識、行動の問題が生じているか評価する。

- 休憩を強制的にとらせる。

- バディーを組ませて判断させる。

- 必要に応じて、精神的応急対応を提供する。

- 必要に応じて、精神科へ紹介する。

- 救援者の仕事ぶりが家族への精神的なストレスがかかっている可能性を考慮する。

- 多くの心理的反応は正常で、特に治療介入なく自然緩解する。しかし、すべての患者、家族、救援者に精神的応急対応がとれる体制づくりは必要である。

- 社会的ネットワーク内で生活している人、例えば家族、宗教団体はそうでない人と比較して精神的な問題は生じにくい。

- 苦悩やメンタル異常が持続する場合は専門家へ紹介する。

高齢者

【背景】

- 高齢者に関する爆傷のデータはわずかである。しかし、一般外傷や高齢者への管理で判明している事柄は、高齢者で罹患した爆傷症例に応用が可能と思われる。

- 骨折部位の増加、慢性疾患の増悪

- 外傷性脳損傷の悪化

- 爆傷後の合併症増加

本来あった身体的問題、精神的問題のうえに、多発外傷が加わると、病院前救護、院内診療、リハビリの内容に大きく影響する。また、陳旧性虚血性疾患、高血圧、慢性呼吸不全、糖尿病、認知症、脳血管障害、慢性腎不全、関節炎、逆流性食道炎、慢性疾患に伴う貧血は潜在的な問題となる。これらのもともとあった治療を爆傷の治療に追加する必要がでる。

【臨床症候】

- 身体的症状の出現はわずかであっても積極的な対応が必要となることがある。

- 出血性ショックにみられる頻脈、低血圧は高齢者には薬剤や基礎疾患の問題で出現しずらい。早期の侵襲的モニタリングが必要な場合がある。

【診断】

- 処方内容は把握し、薬の相互作用に留意する。β遮断薬や Ca 拮抗薬は生理的な反応を低下させることがある。

- 加齢とともに脳萎縮が生じ、閉鎖性頭部外傷に罹患した高齢者は若年者と比較して血腫量が増加しないと意識障害が出現しずらいため、早期の頭部 CT が必要である。

- フレイルチェストは高齢者では目立たないことがあるが、これらの損傷に伴った胸部損傷の評価が必要になる。積極的な対応を行わないと疼痛のために致死的な合併症を生じることがある。

- せん妄はまれではなく、薬剤、感染症、その他の急性失血、電解質異常、臓器障害、血糖異常、低酸素血症、不整脈、頭蓋内器質疾患、脱水、痛み、体動困難、断眠、便秘、尿閉などが原因で生じる。これらの評価では原因が定かでない限り、可逆性な問題である。

- 聴覚や視力の障害は高齢者では一般的である。これらの存在が意識や認識の評価の妨げになることがある。

放射線診断

【背景】

爆傷は多数傷病者に多発性外傷を生じる可能性のある事案である。医療機関で爆傷になれた医療従事者はほとんど存在せず、医療資源はすぐに枯渇する。他の外傷と異なり、患者数の数ならびに、複数の受傷機転による多発性外傷で、資源の再分配が必要となる。この観点から、放射線診断も院内の患者の評価ならびにトリアージの際の重要な鍵となっている。

【初期評価】

① 1 次爆傷

この評価は肺ならびに消化管損傷に焦点が絞られる。一次肺損傷は肺胞出血と気胸による肺の透過性の変化で象徴される。そのため、呼吸器症状を呈している爆傷肺が疑われる症例ではまずは胸部 X 線撮影が施行されるべきである。腹膜炎の症状がなくても、消化管損傷に伴う free air の検出は重要で、通常の放射線診断より、CT 画像が検出に優れている。

② 2 次爆傷

爆弾破片、爆弾に入れられた殺傷能力を高めた物質(螺子、釘、ナット、ボルト)により、穿通性外傷や鈍的外傷が生じ得る。X 線撮影は、基本的に異物通過路の診断に役立てることがあり、さらに別の診断方法を必要とする症例の選別に用いられる。体幹部 CT は循環動態が安定した症例での評価に有用である。緊急手術が不要な患者では CT は損傷の評価に用いられる。

③ 3 次損傷

骨折の評価を主体に行われるが、胸部 X 線撮影では、気胸、血胸、肺挫傷、大動脈損傷の示唆に有用である。骨盤 X 線撮影は不安定骨折の評価に有用である。FAST も用いる。CT は外傷損傷の評価に有用である。

柳川 洋一